Pas de Quartier : « Le capital se radicalise »

1er juillet 2020

Si vous ne pouvez pas voir la vidéo avec Firefox

Essayez avec Google Chrome ou Opéra ou le navigateur de Microsoft

Aude Lancelin reçoit ce soir Monique Pinçon-Charlot, sociologue, et Mickaël Wamen, ex-délégué CGT des Goodyear, pour un nouveau débat intense sur les plans sociaux à venir, et le monde d’après qui ne vient toujours pas.

Note de do : Le vote blanc

Je suis très déçu que Monique Pinçon-Charlot prenne la défense du vote blanc. Qu’est-ce qu’on en a à foutre du vote blanc, quand on ne croit pas aux élections bourgeoises ? Voter Blanc, ça signifie qu’on croit aux élections bourgeoises, mais que personne ne correspond. Je préfère l’abstention ! L’abstention signifie qu’on ne croit pas aux élections bourgeoises.

De tout façon, franchement, je ne pense pas que si on disait officiellement le nombre de votes blancs, il y en aurait beaucoup plus. C’est une illusion, les gens continueraient à aller à la pèche, et ils auraient bien raison. Car, au moins, le poisson, ça se mange !

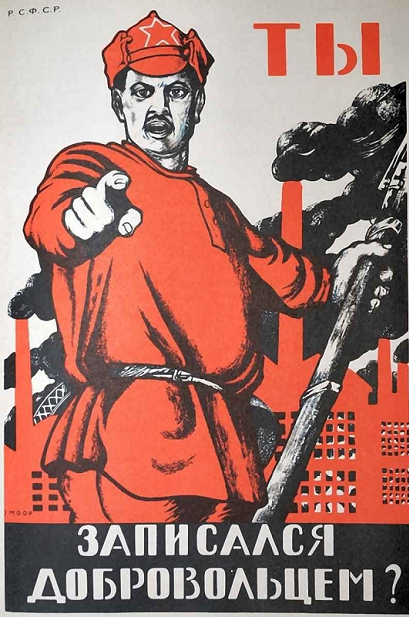

Il ne faut pas non plus en faire une idéologie de ne jamais voter. Il est vrai, comme disent les anarchistes que : « Si voter pouvait changer quelque chose, ce serait interdit », vote blanc ou pas.

Mais, je pense qu’il vaut mieux faire des tracts pour dire qu’il faut faire la grève générale que de perdre son temps à faire des tracts pour dire de ne pas voter.

On peut voter sans illusion pour quelqu’un qu’on aime pour dire quelque chose. Voter ou pas voter, quelle importance ?

LE SUFFRAGE UNIVERSEL, CHARME DISCRET DE LA DEMOCRATIE BOURGEOISE - voir article :

Cliquer ici pour l’article, la vidéo, et les commentaires